臨床検査科

スタッフ

|

臨床検査科長(併任)

|

石﨑 康代 |

|---|

臨床検査技師ほか : 臨床検査技師長 1名、副臨床検査技師長 1名、主任臨床検査技師 3名、

臨床検査技師 11名、検査助手1名(計17名)

臨床検査技師有資格者:循環器超音波検査士3名、消化器超音波検査士2名、体表臓器超音波検査士2名、血管超音波検査士1名、

認定心電検査技師1名、認定一般検査技師1名、緊急臨床検査士4名、二級臨床検査士(免疫血清)1名、二級臨床検査士(血液)1名、

NST専門療法士1名、細胞検査士2名、特化・四アルキル鉛作業主任者2名、有機溶剤作業主任者3名、臨床検査技師臨地実習指導者講習会修了者1名

臨床検査全般

- 臨床検査は多くの診療科医師の診断や治療においてとても重要な役割を果たしています。

- 若い医師たちともカンファレンスを通して交流し、血液や超音波検査の合同カンファレンスを行っています。

- 広島西医療センター臨床検査科では検査の精度を保てるよう、毎年日本医師会、広島県医師会、日本臨床検査技師会が主催する外部精度管理調査に参加し、信頼できる検査結果を提供しています。

- R5年度臨床検査科業務実績などについては当院ホームページ上で公開しています(https://hiroshimanishi.hosp.go.jp/files/000227971.pdf)。

各検査室紹介

●検体検査室

一般検査、血液検査、生化学検査、輸血検査をワンフロアでおこなっています。

一般検査では尿試験紙で尿中の蛋白、糖、潜血などを調べる尿定性検査、顕微鏡で尿中の細胞を詳しく見る尿沈渣検査、その他に便潜血検査をおこなっています。

血液検査では血球分析装置を用いて血液中の赤血球、白血球、ヘモグロビン、血小板などの血球数の測定や血液の凝固機能を調べる検査をおこなっています。

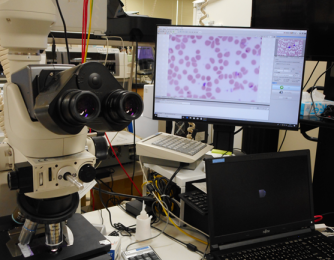

顕微鏡で血液から作成した標本を観察し白血球の分類や異常な細胞の有無を確認しています(写真 1)。

血液疾患の診断に重要な骨髄検査では骨髄液から標本を作製し細胞分類をおこない、白血病が疑われる場合は特殊染色をおこなうなど迅速な診断に対応できる体制を取っています。

(写真1) (写真2)

生化学免疫検査では自動分析装置を用いて肝機能、腎機能、腫瘍マーカー、薬物血中濃度、ヘモグロビンA1cなどの検査をおこなっています。

プロカルシトニン(敗血症)、β-Dグルカン(深在性真菌感染症)、NT-Pro-BNP(心機能)、などの特殊な項目の検査もおこなっています。

輸血検査では輸血療法を必要とする患者さんに安全な輸血を供給するため、輸血の際の交差適合試験を始めとする輸血関連検査や輸血用血液製剤の管理をおこなっています。

●細菌検査室

感染症の有無や抗生剤の効き具合を調べるため血液、喀痰、尿などを用いて病原性のある一般細菌、抗酸菌の培養・同定・薬剤感受性検査をおこなっています。

培養検査は最終報告までに数日から数週間かかりますが、その日のうちに結果が出る検査としてコロナウイルスやインフルエンザウイルス、ノロウイルス、肺炎球菌などの微生物迅速検査をおこない感染症の迅速な診断、治療に貢献しています。

また感染対策チームのスタッフとして抗菌薬の適正使用への情報提供(AST)や院内感染防止の取り組み(ICT)に参加しています。

●病理検査室(病理診断科)

組織診、細胞診、病理解剖の業務をおこなっています。

組織診とは手術や内視鏡生検などで採取された体の一部の組織を用いて標本を作製し病理医が診断をおこないます。

その標本は、主に細胞形態や構築を観察するHE染色と呼ばれる染色で作製しますが時には免疫染色と呼ばれる特殊な染色もおこないます。

免疫染色とは抗原抗体反応を利用した染色でHE染色では判断できない細胞を染め分け診断の補助に役立てたり、がん細胞の種類を染め分けることでがんの治療薬の選択にも関わっています。

細胞診とは尿や喀痰、穿刺吸引で採取された細胞で標本を作製し、細胞検査士が顕微鏡で観察します。癌などの異常細胞がないか調べて、疑わしい細胞が出ている時は病理医とディスカッションして細胞診断しています。

●生理検査室

生理検査では検体検査と違い患者さんの体に直接機器を当てて検査をしています。

心電図、肺機能、脳波、血圧脈波、睡眠時無呼吸検査、超音波検査、神経生理学検査などをおこなっています。

心電図検査は手足と胸に電極を付けて心臓からの電気信号を記録し、心臓の脈の乱れや狭心症などの病気がないか調べています。

睡眠時無呼吸検査(PSG検査)は睡眠中に呼吸が止まっていないかどうか、止まっている時間や回数など睡眠の状態を調べる検査です。自宅で出来る簡易検査と1泊入院でおこなう精密検査があります。

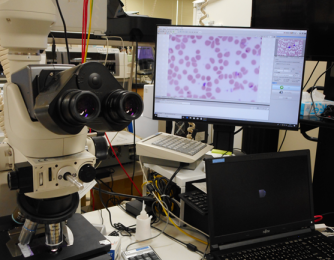

超音波検査は体の表面から人の耳には聞こえない超音波を当て体内の組織から跳ね返ってきた超音波を画像化し異常の有無を調べています(写真 2)。

当院では心臓、腹部、乳腺、頸動脈、下肢血管、甲状腺などの超音波検査をおこなっています。

一般検査、血液検査、生化学検査、輸血検査をワンフロアでおこなっています。

一般検査では尿試験紙で尿中の蛋白、糖、潜血などを調べる尿定性検査、顕微鏡で尿中の細胞を詳しく見る尿沈渣検査、その他に便潜血検査をおこなっています。

血液検査では血球分析装置を用いて血液中の赤血球、白血球、ヘモグロビン、血小板などの血球数の測定や血液の凝固機能を調べる検査をおこなっています。

顕微鏡で血液から作成した標本を観察し白血球の分類や異常な細胞の有無を確認しています(写真 1)。

血液疾患の診断に重要な骨髄検査では骨髄液から標本を作製し細胞分類をおこない、白血病が疑われる場合は特殊染色をおこなうなど迅速な診断に対応できる体制を取っています。

(写真1) (写真2)

生化学免疫検査では自動分析装置を用いて肝機能、腎機能、腫瘍マーカー、薬物血中濃度、ヘモグロビンA1cなどの検査をおこなっています。

プロカルシトニン(敗血症)、β-Dグルカン(深在性真菌感染症)、NT-Pro-BNP(心機能)、などの特殊な項目の検査もおこなっています。

輸血検査では輸血療法を必要とする患者さんに安全な輸血を供給するため、輸血の際の交差適合試験を始めとする輸血関連検査や輸血用血液製剤の管理をおこなっています。

●細菌検査室

感染症の有無や抗生剤の効き具合を調べるため血液、喀痰、尿などを用いて病原性のある一般細菌、抗酸菌の培養・同定・薬剤感受性検査をおこなっています。

培養検査は最終報告までに数日から数週間かかりますが、その日のうちに結果が出る検査としてコロナウイルスやインフルエンザウイルス、ノロウイルス、肺炎球菌などの微生物迅速検査をおこない感染症の迅速な診断、治療に貢献しています。

また感染対策チームのスタッフとして抗菌薬の適正使用への情報提供(AST)や院内感染防止の取り組み(ICT)に参加しています。

●病理検査室(病理診断科)

組織診、細胞診、病理解剖の業務をおこなっています。

組織診とは手術や内視鏡生検などで採取された体の一部の組織を用いて標本を作製し病理医が診断をおこないます。

その標本は、主に細胞形態や構築を観察するHE染色と呼ばれる染色で作製しますが時には免疫染色と呼ばれる特殊な染色もおこないます。

免疫染色とは抗原抗体反応を利用した染色でHE染色では判断できない細胞を染め分け診断の補助に役立てたり、がん細胞の種類を染め分けることでがんの治療薬の選択にも関わっています。

細胞診とは尿や喀痰、穿刺吸引で採取された細胞で標本を作製し、細胞検査士が顕微鏡で観察します。癌などの異常細胞がないか調べて、疑わしい細胞が出ている時は病理医とディスカッションして細胞診断しています。

●生理検査室

生理検査では検体検査と違い患者さんの体に直接機器を当てて検査をしています。

心電図、肺機能、脳波、血圧脈波、睡眠時無呼吸検査、超音波検査、神経生理学検査などをおこなっています。

心電図検査は手足と胸に電極を付けて心臓からの電気信号を記録し、心臓の脈の乱れや狭心症などの病気がないか調べています。

睡眠時無呼吸検査(PSG検査)は睡眠中に呼吸が止まっていないかどうか、止まっている時間や回数など睡眠の状態を調べる検査です。自宅で出来る簡易検査と1泊入院でおこなう精密検査があります。

超音波検査は体の表面から人の耳には聞こえない超音波を当て体内の組織から跳ね返ってきた超音波を画像化し異常の有無を調べています(写真 2)。

当院では心臓、腹部、乳腺、頸動脈、下肢血管、甲状腺などの超音波検査をおこなっています。