薬剤部

薬剤部の紹介

薬剤部は、TDMやTPN及び抗がん剤の無菌調製、チーム医療(感染、緩和、栄養、糖尿病など)への積極的な参加に限らず、慢性期病棟においても薬剤管理指導及び患者の状態(嚥下困難や胃ろう造設など)に応じた投与方法の検討を行い、医療の質の向上に貢献しています。その他、治験管理室にも薬剤師が常駐し、新薬の開発に貢献すべく日々努力を重ねております。

業務内容

調剤業務

医師の処方せんに従って、処方内容の確認

(薬の量や飲み方が適正であること、飲み合わせに問題はないか、注射剤の配合変化・投与方法・投与速度等の確認)を行ったうえで薬剤を取り揃えます。

散薬自動調剤ロボットを導入しています。

製剤業務

治療に必要とされる、市販されていない薬剤

(注射剤、軟膏剤、点眼剤、坐剤、消毒剤等)を院内で調製しています。

医薬品情報業務(DI業務)

薬に関する最新の情報を収集し、適正に使用されるように医師、看護師、その他の医療スタッフや患者さんに情報を提供しています。

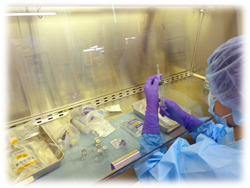

TPN及び抗がん剤の無菌調製

抗がん剤や、食事がとれない患者さんのための高カロリー輸液の混合調製を行っています。注射液は直接、体の中に入るため衛生的、無菌的に調製する必要があり、安全キャビネットやクリーンベンチの中で調製を行います。

〇TPNの無菌調製

〇抗がん剤の無菌調製

服薬指導業務

安心、安全な医療の提供のため、入院時から持参薬、アレルギー歴、副作用歴を患者さんのベッドサイドで確認し、入院中は薬の効果や副作用、飲み方など患者さんに直接説明を行っています。

チーム医療

緩和ケアチーム、栄養サポートチーム、感染制御チーム、褥瘡対策チーム、糖尿病教室 など

スタッフ、認定薬剤師(重複含む)紹介

- 薬剤部長 1名

- 副薬剤部長 1名

- 主任薬剤師 3名

- 薬剤師 10名

- 薬剤助手 3名

|

日本病院薬剤師会 |

病院薬学認定薬剤師 |

4名 |

|---|---|---|

|

日本薬剤師研修センター |

研修認定薬剤師 |

2名 |

| 日本医療薬学会 | 医療薬学専門薬剤師 | 1名 |

|

薬学教育協議会 |

認定実務実習指導薬剤師 |

4名 |

|

臨床栄養代謝学会 |

NST専門療法士 |

2名 |

| 日本糖尿病療育指導士認定機構 | 日本糖尿病療養指導士 | 2名 |

| 日本緩和医療薬学会 | 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

新人教育について

当院では新人薬剤師のための教育カリキュラムを作成しており、就職後1年間を通して基本業務を学びながら仕事をおこなっていきます。しっかりと抜けなく基本業務を学ぶことが出来るため入職した新人薬剤師からは好評です。

(参考資料)新人薬剤師の1年間の業務の流れ

長期実務実習について

当院では広島県内の大学やふるさと実習等、薬学生の長期実務実習を受け入れています。前半は調剤、注射などの薬剤部内での専門的な業務を行い、後半は指導薬剤師のもとで病棟やチーム医療への参加など通して、患者さんへの服薬指導や他職種との関わりを学びます。

受け入れ状況

|

2020年度 |

3名 |

|---|---|

|

2021年度 |

2名 |

| 2022年度 | 7名 |

| 2023年度 | 5名 |

| 2024年度 | 5名 |

処方せんを応需している調剤薬局の皆様へ

院外処方せんの疑義照会について

疑義照会・確認の簡素化

疑義照会・確認の簡素化に関する合意内容

疑義照会・確認の簡素化に関する対応方法

疑義照会・確認の簡素化対応 実施報告書

トレーシングレポートについて

・トレーシングレポート様式(広島西医療センター版)

・トレーシングレポート様式(広島県病院薬剤師版)

送付は処方修正報告と同様に医事課FAXにお願いします。届いたトレーシングレポートは、後日処方医に回送いたします。基本的に病院から調剤薬局に回答が送付されることはございませんのでご了承願います。

がん化学療法のレジメンについて

主ながん化学療法のレジメン一覧

問い合わせ先: 0827-57-7151(代表)

薬剤部へお問い合わせください。

患者様へ

「バイオ後続品」の使用促進について

バイオシミラーというお薬があります。